放課後のオンライン授業partⅡ

放課後のオンライン授業partⅡ

-課題を踏まえ改善に❝挑む❞先生たち-9月22日(水)、感染予防のために実施している午前中4時間の短縮日課を活用したiPadを使ったオンライン授業について、2回目の試行を行いました。

先週の1回目の試行を通して「上手くいかなかったところ」「改善案」「学校全体で共有したいところ」について、各学年で話し合い報告し合いました。

「上手くいかなかったところ」としては「参加している生徒の確認や生徒の反応のチェック」「生徒の発言時にハウリングが起こりがち」「板書やワークシート等の共有」などが複数の学年から出されました。それらのことを踏まえ、改善案をもって本日のオンライン授業に臨みました。校長は1コマ目の授業の時間に校内出張[オンライン会議]があったため、見られた2コマ目の授業を紹介します。

1年生は、なんと体育の授業をオンラインで実施しました。体育科の先生が説明し示範していました。サポートの先生が生徒役として課題の運動をします。ちょっと、テレビのラジオ体操みたいです。違うのは、授業に参加している生徒たちは自分の姿を映すようにして課題の運動に取り組み、その様子を見て体育科の先生がアドバイスや評価の言葉を投げかけていたことです。一方的な放映ではなく、双方向性のある授業となっていると感じました。

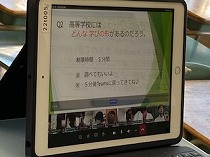

2年生は、「総合的な学習の時間」の授業を全クラスの生徒を対象に実施しました。内容は「進路学習」です。パワーポイントで作成した画面をPDFにして共有し、生徒の反応も見ながら学習を進めていました。また、今回は参加生徒の確認とともに、トラブル解決担当の先生を配置していました。クラスごと1コマ目の授業から、2コマ目の学年全クラスの授業に移るために、クラス別のteamから2年生全員のteamに入り直さなければならいのですが、それができずさまよっている生徒を救済するサポートをしていました。

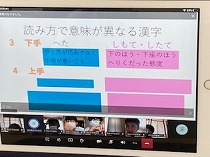

3年生は、国語科の授業を学年全体を対象に行っていました。私が見に行った時には、「読み方で意味が異なる漢字」について、画面共有した資料をもとに国語科の先生が説明をしながら生徒に取り組ませている場面でした。この場面では、先生の声は各生徒に届きますが、様子は映りません。先生はiPadで各生徒の様子を見て、指名をして答えさせていました。ハウリングが起こらないように、全体はマイク・オフにし、指名された生徒だけがマイク・オンにさせていました。

授業後に話を聞いたところ、1コマ目の授業でも、課題解決策を工夫し、様々な試みに

❝挑む❞先生たちの姿が見られたようです。

❝挑む❞ことによって改善したり新たな課題に気づいたりという成果を得られます。また、各家庭等でオンライン授業に真剣に取り組み

❝挑んだ❞生徒のみなさんも、様々な成果が得られたはずです。

来週は30日(木)に3回目のオンライン授業を実施します。来週のオンライン授業も、乞うご期待